“它们已经飞不走了,都死挺多了……”

日前,有东北网友拍到大量燕子滞留在当地,未能按时南飞过冬。燕群挤在住宅门前取暖,画面中有多只燕子一动不动躺在地面上。

这事,让东北人挺难受。

自古以来,中国人就对燕子有特殊的喜爱之情,东北人尤甚。农家院落有燕筑窝栖息,往往被视为吉祥之家。人与燕同在屋檐下,春来秋别,年年相见。

如今,秋日已深,冬至未至,燕南归为何“燕难归”?

其实,这种情况不是第一次出现。2023年、2024年北方地区就已经出现过类似报道。

当时背后原因多种多样,网友探讨也五花八门。

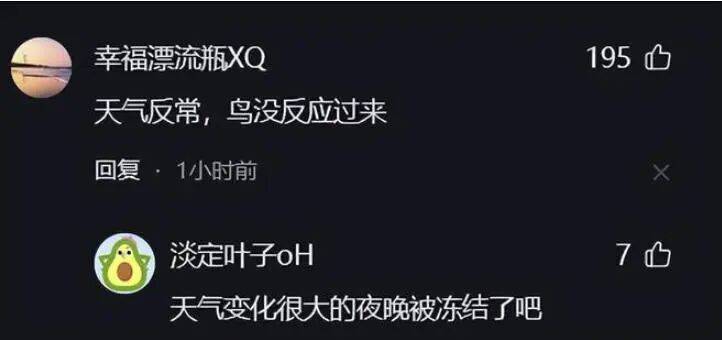

但今年这次,网友意见出奇一致,“背锅”的是近期出现的强冷空气。

候鸟何时“启程”,主要听“日长”指挥。日照逐日变短,会触发候鸟体内的迁徙激素分泌和“迁飞躁动”行为,这是长期进化形成的周期节律。

本来,绿叶未黄,天长日暖,虫子还很多。燕子一看:“呀,再住几天,先不用走”。

这一多留,就摊上事儿了。

这个秋天,东北人的感觉是“没(四声)有秋天”,直接入冬,一堆秋衣甚至没来得及拾掇,羽绒服都掏出来了。

动物本有千百万年的迁徙本能,能够一定程度“自救”。突然的寒潮会促使鸟类立即迁徙,寻找更温暖的天气和食物。

但强冷空气能够造成断崖式降温,让鸟类的食物——各种虫子,面临冻死或休眠。鸟类不仅面对严寒,还没了吃食。

视频画面中躺在地上的燕子,不仅可能是冻死的,更可能是饿死的。

这种情形,在自然界屡见不鲜。

1986年8月至11月,芬兰的寒冷和降雨导致约2000只普通雨燕无法离开繁殖地而死亡;

2000年10月至11月,哈萨克斯坦的寒冷和降雪造成数千只家燕和超过1000只沙燕死亡。

1996年5月,美国内布拉斯加州的寒冷和降雨,使得成千上万只崖燕死亡,使研究种群减少了约53%。

自然的残酷一面,由此可见一斑。鸟类迁徙本来就是“走钢丝”,要躲过气候的大波动、途中的狂风暴雨、捕食者的追击……

这次燕子滞留的情形,出现在当下气温更低的黑龙江省,在吉林省、辽宁省则较少发现。这也符合本次秋季强冷空气覆盖的趋势。

连燕子都抓不住这个短暂的秋天,是不是秋天真的变短了?

——这还真不是错觉。

我国秋季最短暂的地区,就是东北和华北,大多在50天上下。

最长的当属贵阳,长达79天,拥有“最长情的秋天”,让东北人羡慕哭的账簿再添一笔。

一组“中国天气网”盘点的气象大数据发现,1991年至今,我国多地的秋季都在推迟,东部地区比西部地区明显。

秋天不仅来得晚了,长度也在逐步缩短。

不少科学家研究我国季节变化发现,很多地方入秋时间和入冬时间推迟,而且冬季、春季和秋季的长度均变短;从区域来看,北方地区比南方地区明显,东部地区变化比西部地区明显。

以长春为例,2011年—2020年秋季平均天数,比1991—2000年少了将近10天。

贵阳的秋天,哪怕少了10天还有69天;东北的秋天,少了10天只剩40天,还时不时有寒流光顾。

让东北人气哭的账簿,又添一笔。

说回“燕难归”,网友们其实也有不同声音,主要争论在“积极救助”和“尊重自然”两种论点上。也有网友总结了一些救助燕子的小提示,期待能帮助它们越冬。

实际上,燕子很难因人们的救助而越冬。而视频拍摄女子口中“用飞机把它们送走”,倒曾确有其事。

1974年10月,德国和瑞士发生类似事件,数十万只燕科鸟类死亡,有200万只活鸟被飞机运往南方。次年春天,瑞士的毛脚燕种群仍减少了25%至30%。

但这次的情况,似乎还不到如此严重的地步。

10月21日,五常市林业和草原局表示,早上去了现场,燕子都已经飞走了,“是正常的自然现象,燕子本来秋天都飞走的,这阵子气温骤降,小燕崽没能飞走冻死了,大燕子都飞了。”

古往今来,气候环境一直在不停变迁。在东北地区乃至中国大地上,日渐缩短的秋季,虽对燕子造成了一定影响,但生态文明建设的推进,让人们更有力地保护了燕子的栖息地、减少了污染对迁徙路线的破坏。

毕竟,良好的生态环境,才是“年年燕归来”的最大底气。

转自:彩练新闻

作者:华泰来

来源:吉林日报